Félix Rohatyn: Ancien Ambassadeur des Etats-Unis en France et vice-chairman de Lehman Brothers.

Félix Rohatyn: Ancien Ambassadeur des Etats-Unis en France et vice-chairman de Lehman Brothers.

La crise financière que nous traversons n'est-elle qu'une crise de plus ?

Cette crise est différente. Elle est plus inquiétante et plus dangereuse. Plus inquiétante car nous ne pouvons pas aujourd'hui identifier clairement le problème ni en mesurer la durée et l'ampleur. Plus dangereuse car il est difficile d'imaginer des solutions ou des parades pour l'avenir. Lors des crises du peso mexicain, de la Russie, du fonds LTCM ou de la bulle Internet, les problèmes étaient identifiables et mesurables. L'épreuve était, certes, douloureuse mais on savait ce qu'il fallait faire. Cette fois-ci, il ne faut pas se leurrer, la crise n'est pas uniquement financière, mais aussi immobilière ce qui va avoir de lourdes conséquences sociales. Cela me rappelle un peu le milieu des années 1970 quand la ville de New York a été à deux doigts de faire faillite.

Vous pouvez d'autant mieux en parler que vous avez été l'architecte du sauvetage de New York ?

Avec beaucoup d'autres. Mais à l'époque, Helmut Schmidt et Valéry Giscard d'Estaing nous avaient mis en garde lors d'un sommet des chefs d'Etat et de gouvernement : une faillite de New York risquait de provoquer un effondrement du dollar. La crise à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui est beaucoup plus globale. Cela a de quoi effrayer.

Cet impact économique global s'annonce très lourd ?

Si nous évitons que la première économie du monde ne tombe dans une phase de récession sévère, nous éviterons sans doute le pire. Mais si la récession aux Etats-Unis est profonde, la crise le sera aussi. Nous nous sommes mis dans une position de vulnérabilité. On peut admirer les Etats-Unis pour leur flexibilité et leur dynamisme mais nous devons constater que des pans entiers de notre économie sont en crise. Notre industrie traditionnelle, comme l'automobile, est à la peine. L'immobilier et la construction vont mal. Et maintenant, le secteur financier est affecté : trois des secteurs clefs de notre pays souffrent de façon simultanée.

Les banques centrales peuvent-elles sauver la situation ?

La finance s'est globalisée et s'est articulée autour de trois pôles, les Etats-Unis, l'Europe et le tandem sino-japonais. Mais les structures de contrôle, elles, ne se sont pas adaptées. Prise séparément, chaque banque centrale est trop isolée et suit sa propre politique. L'Amérique baisse ses taux. L'Europe pas. Nous aurions besoin d'un régulateur plus global, capable d'imposer des règles et de parler d'une seule voix. Avec Ben Bernanke et Jean-Claude Trichet, nous disposons d'hommes très compétents. Ils se penchent sur les problèmes. Mais il s'agit d'une première étape pour restaurer la confiance. En termes de régulation purement américaine, nous avons d'autre part commis une sérieuse erreur en abolissant à la fin des années 1990 la loi Glass-Steagall qui empêchait les banques de réseaux de prendre des participations dans les banques d'affaires.

En Amérique, le président Bush et le Congrès se sont mis d'accord sur un plan de relance. Cela sera-t-il suffisant ?

Ce plan de relance est énergique mais il faut faire plus, sur un plus long terme. Les mesures de soutien aux ménages ne sont prévues que pour un an. Nous devons aussi envisager un programme beaucoup plus vaste d'investissements dans les infrastructures, définir de grands projets portant sur une dizaine d'années. Nous devons réinvestir dans notre pays. La Chine vient bien de décider d'investir plus de 60 milliards de dollars d'ici à 2020 dans la construction d'une centaine de nouveaux aéroports. Nous devons, nous aussi, avoir de grands projets.

Vous voulez réhabiliter Keynes ou faire revivre le New Deal de Franklin D. Roosevelt ?

Tout en restant un fervent capitaliste, je n'ai jamais caché que j'étais keynésien et quand je vois dans quel état sont aujourd'hui les Etats-Unis je regrette que les keynésiens soient minoritaires. Nous avons parfois tendance à l'oublier, mais, avec le New Deal, Roosevelt a sans doute sauvé le capitalisme. Sans son intervention durant la grande crise des années 1930, l'Amérique aurait pu basculer dans le socialisme. Aujourd'hui nous sommes en général hostiles à l'intervention d'un Etat considéré, a priori, comme bureaucratique. Mais les dérèglements actuels prouvent que l'on ne peut pas se reposer totalement sur le marché ! Dans un pays où des ponts s'écroulent, des routes sont délabrées, où un ouragan comme Katrina détruit la Nouvelle-Orléans et symbolise l'impuissance du gouvernement, comment peut-on encore prétendre que l'Etat n'a pas de rôle positif à jouer ? Le New Deal a prouvé que le gouvernement pouvait intervenir sans dénaturer le système. Aujourd'hui nous avons besoin d'un nouveau New Deal.

Que peut-on faire concrètement ?

Ce que l'Amérique a fait, elle peut le refaire. La base de notre économie restera toujours le secteur privé mais il ne faut pas oublier que ce pays a, aussi, été bâti sur de l'investissement public. De Jefferson qui a acheté la Louisiane à Eisenhower qui a construit un réseau d'autoroutes gratuites en passant par les chemins de fer transcontinentaux construits sous Lincoln, les exemples ne manquent pas. Mais le mécanisme de répartition de l'investissement entre l'Etat fédéral, les Etats et les villes a été cassé dans les années 1960-1970. Le pouvoir central investit de moins en moins, les collectivités locales n'ont pas les moyens financiers de se substituer à l'Etat et, du coup, des infrastructures aussi cruciales que les routes ou les écoles se dégradent. On a évalué qu'il faudrait dépenser 1.600 milliards de dollars sur cinq ans pour remettre simplement à niveau nos infrastructures essentielles. C'est indispensable pour notre qualité de vie mais aussi pour notre productivité et donc pour les emplois de demain. Pour l'instant rares sont ceux qui sont prêts à entendre ce discours.

Les esprits peuvent-ils évoluer ?

Ils évoluent déjà. Depuis deux-trois ans, nous avons créé un groupe bipartisan d'hommes d'affaires, de politiques et d'universitaires. Notre but est simple : nous voulons que l'Amérique se dote d'une sorte de Banque mondiale en version domestique. Dotée au départ d'un capital d'environ 60 milliards de dollars par l'Etat, cette banque pourrait ensuite lever des fonds et emprunter de l'argent pour financer de grands projets. Elle n'assurerait jamais plus de 50 % de l'investissement afin de conserver un fort lien avec le privé. Cela ne va pas se faire du jour au lendemain mais notre proposition fait de plus en plus l'objet de discussions. Nous progressons.

Les Américains, qui ne respectent pas tous l'héritage rooseveltien, sont-ils prêts à accepter ce discours ?

Ce pays a été construit par des gens qui ont fuit des Etats ou des Eglises qui les persécutaient. Il y a donc naturellement une forme de réticence face au pouvoir central. Tant que le monde est simple et que l'économie fonctionne bien, ce genre d'attitude peut même se défendre. Mais le monde d'aujourd'hui est devenu beaucoup plus complexe. Les conséquences humaines de la globalisation sont, par de nombreux côtés, de plus en plus lourdes. Le gouvernement a un rôle à jouer dans l'infrastructure, l'éducation ou la réduction des inégalités. La crise actuelle pourrait être l'occasion d'une prise de conscience des Américains.

Vous refusez d'être totalement pessimiste ?

La conjonction de cette crise et de l'élection présidentielle américaine sont une opportunité. Ces sujets de fond vont faire partie du débat électoral. La crise actuelle le prouve : on ne peut pas compter uniquement sur le marché et sur la finance pour redistribuer plus ou moins équitablement les richesses. Je ne sais pas ce que choisira mon pays mais le débat va avoir lieu. Il ne se passera peut-être rien. Mais, s'il doit se passer quelque chose, c'est maintenant ou jamais. Sortir de la guerre en Irak est un préalable. Nous ne pouvons pas nous battre sur tous les fronts à la fois. Mais il faut se rendre à l'évidence. L'image des Etats-Unis a été ternie par la guerre en Irak. Aujourd'hui, la crise financière est un revers de plus. Nous n'avons pas donné l'image d'un pays d'investisseurs sérieux mais celle d'un pays de parieurs appâtés par le gain. C'est très mauvais.

L'Amérique a-t-elle le blues ?

Les Américains, qu'ils soient démocrates ou républicains, savent que quelque chose cloche et que le pays avance dans la mauvaise direction. Ils sentent que le monde de demain sera plus dur pour leurs enfants qu'il ne l'a été pour eux. Cela n'est guère rassurant. En fait, nous avons subi deux chocs. Le 11 septembre 2001, nous avons découvert que nous étions vulnérables sur le terrain de la sécurité. Aujourd'hui nous prenons conscience que nous sommes, aussi, économiquement fragiles.

Les Etats-Unis sont-ils retombés dans la même ornière que durant les années 1970 ?

Nous avons un pétrole cher, un dollar qui s'affaiblit et nous avons une guerre sur les bras, et la menace d'une nouvelle stagflation. Mais l'analogie n'est pas totale. Dans les années 1970, nous étions en crise mais nous ne doutions pas. Nous étions encore l'incontestable « numéro un » mondial. L'automobile c'était General Motors et personne n'imaginait que GM puisse faire faillite. Nous avons encore des Google, d'excellentes universités et une vraie capacité d'innovation. Sans être condamnés, nous ne sommes plus les incontestables champions du monde. Il faut en tirer les leçons.

Retrouvez l'entretien dans son intégralité sur:

Je cherchais les

mots pour dire que l'utopie n'est pas ce rêve inaccessible et

vain mais bien un recours, quelqu'un d'autre les aura eu...

Je cherchais les

mots pour dire que l'utopie n'est pas ce rêve inaccessible et

vain mais bien un recours, quelqu'un d'autre les aura eu... Pour le très conservateur

Pour le très conservateur

"

"

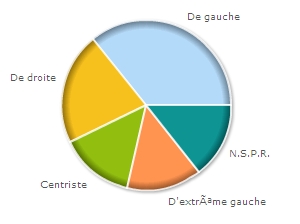

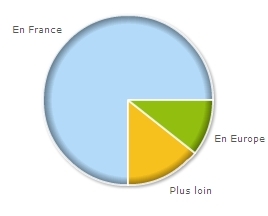

La voilà l'explication, 50% de lecteurs de gauche!

La voilà l'explication, 50% de lecteurs de gauche!

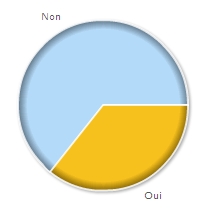

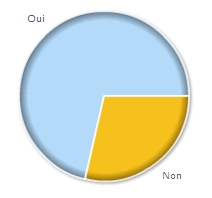

La moitié des répondants sont en telle recherche de vérité qu'ils reviennent compulsivement, jour après jour, écouter la sainte parole de rickyny.

La moitié des répondants sont en telle recherche de vérité qu'ils reviennent compulsivement, jour après jour, écouter la sainte parole de rickyny.

Les commentaires récents